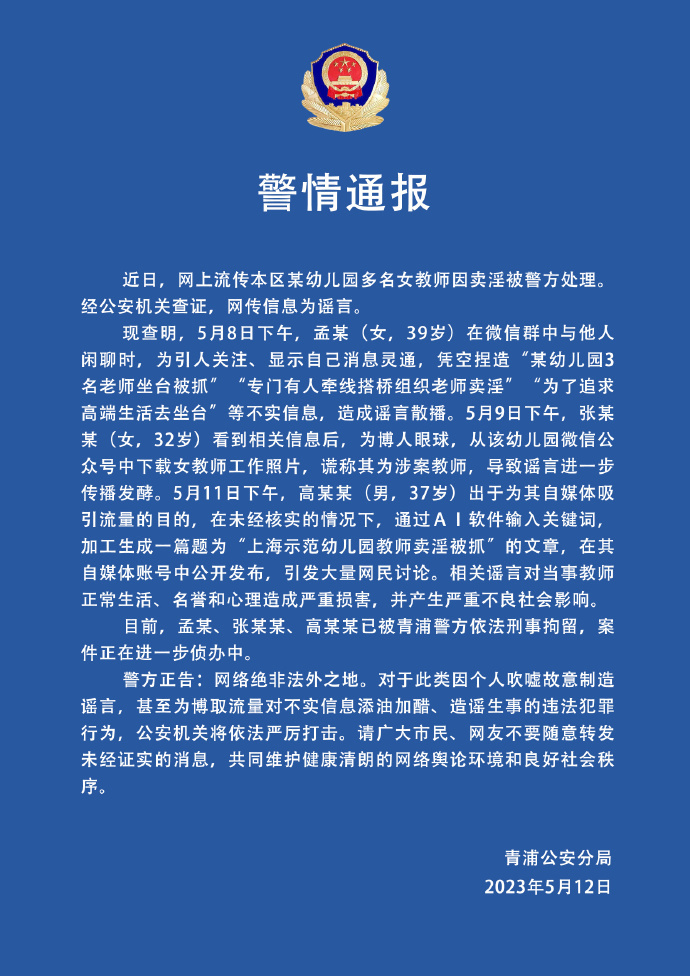

5月12日,上海青浦警方的一则通报,把近期闹得满城风雨的“幼儿园女教师”谣言,撕得稀碎——这场让无数网友“义愤填膺”的“热点”,竟是三个成年人抱着“博眼球”“涨流量”的心思,一步步“攒”出来的闹剧,甚至还用上了AI这把“新武器”。

事情得从5月8日的一个微信群说起。39岁的孟某和朋友闲聊时,为了显得自己“消息广”,张嘴就编:“咱区某幼儿园有3个老师被抓了,有人专门牵线,她们就是想过好日子才去的。”原本只是群里的“吹牛皮”,没想到被32岁的张某某盯上了——她特意从幼儿园公众号了女教师的工作照,配上“这就是涉案老师”的文字发出去,把“没影儿的事”包装成“有图有真相”。

更离谱的是37岁的高某某。5月11日,他看到这些信息后,觉得“光有图不够炸”,直接用AI软件输入“上海示范幼儿园”“教师”几个关键词,一键生成了一篇“细节丰富”的文章,堂而皇之发在自己的自媒体账号上。这篇“AI写的谣言”,带着“示范园”“女教师”的敏感标签,很快冲上了不少人的推荐页,评论里全是“太离谱”“必须严查”的骂声——可谁能想到,这整篇文章,连半分事实都没有?

等警方找上门时,三个人才慌了:孟某说“就是随口编的”,张某某辩称“只是想蹭点热度”,高某某则喊冤“AI写的又不是我编的”。可他们忘了,谣言的杀伤力从不会因为“随口”“蹭热度”“代表本人观点”就消失——当事女教师被陌生人围堵询问,家长们闹着要转园,幼儿园的招牌差点被砸了个稀烂。

这事传开后,网友的评论里藏着各种情绪:有人骂“缺德!毁人一辈子就为了那点流量”,有人感叹“现在AI这么方便,造谣跟吃饭似的”,还有人翻出之前的类似案例提醒“别信那些‘劲爆新闻’,等警方通报准没错”。

其实,不管是孟某的“嘴炮”、张某某的“加照片”,还是高某某的“代表本人观点”,本质都是同一个问题:为了满足自己的“存在感”,把别人的名誉当垫脚石。可他们没算明白账——流量能带来一时的“热闹”,但换来的是被刑拘的结局,是一辈子洗不掉的“造谣者”标签,更是对无辜者的永久伤害。

警方的通报里有句话很戳人:“相关谣言对当事教师正常生活、名誉和心理造成严重损害。”是啊,那些被谣言缠上的女老师,可能要面对同事的指指点点,要安抚家人的担心,甚至要花很长时间才能重新站在讲台前——而这一切的起点,不过是三个成年人“想红”的私心。

现在再看这起闹剧,最让人警醒的不是“AI能造谣”,而是“有人敢用AI造谣”。技术本身没有善恶,但握着技术的人,得有点底线:你敲下的每一个关键词,生成的每一段文字,都可能变成扎在别人心上的刀。而举刀的人,终会被刀反噬。

流量不是“原罪”,但为了流量放弃良知,就是“原罪”。警方的通报,不仅是给这起谣言画了句号,更是给所有上网的人提了个醒:网络不是法外之地,就算用了AI这样的新工具,也逃不过法律的眼睛——毕竟,你耍的“小聪明”,终会变成捆住自己的“锁链”。

那些还在想着“用谣言博流量”的人,不妨看看这三个被刑拘的案例:你追求的“热度”,早晚会变成烧到自己身上的火。而我们这些看客,也该学会多问一句“真的吗?”——毕竟,让谣言止于智者,才是对无辜者最好的保护。