清晨的张掖鼓楼边,卖糖油糕的摊子刚飘出香气,就被一串铜铃声打断——10多匹骆驼晃着沾着沙粒的驼峰,沿着青石板路慢慢走过来。队员们穿着磨白的冲锋衣,有的牵住驼绳,有的举着写着“哈密—洛阳 丝路驼队”的蓝布旗,路过的阿姨端着碗豆浆凑上去:“小伙子,这是要去哪啊?”队员赵洋抹了把额头上的汗:“从新疆哈密来,要去河南洛阳,已经走了60天啦。”

这支20人的队伍里,一半是哈密当地的农牧民,一半是来自陕西、甘肃的志愿者,领队蒋晓亮的身份有点“特别”——他曾是哈密巴里坤县文体广旅局局长,在社交平台有10多万粉丝,以前总拍丝路烽燧、古城的视频。“不是为了博眼球,我们想把丝路的‘活法’找回来。”蒋晓亮说,筹备半年多,他们选了古丝路北道的路线,“当年商队用骆驼运丝绸、茶叶,现在我们用骆驼载着哈密的葡萄干、巴里坤的奶酪,还有一本翻烂的《丝路史话》——要把这些‘带着温度的东西’,送到洛阳去。”

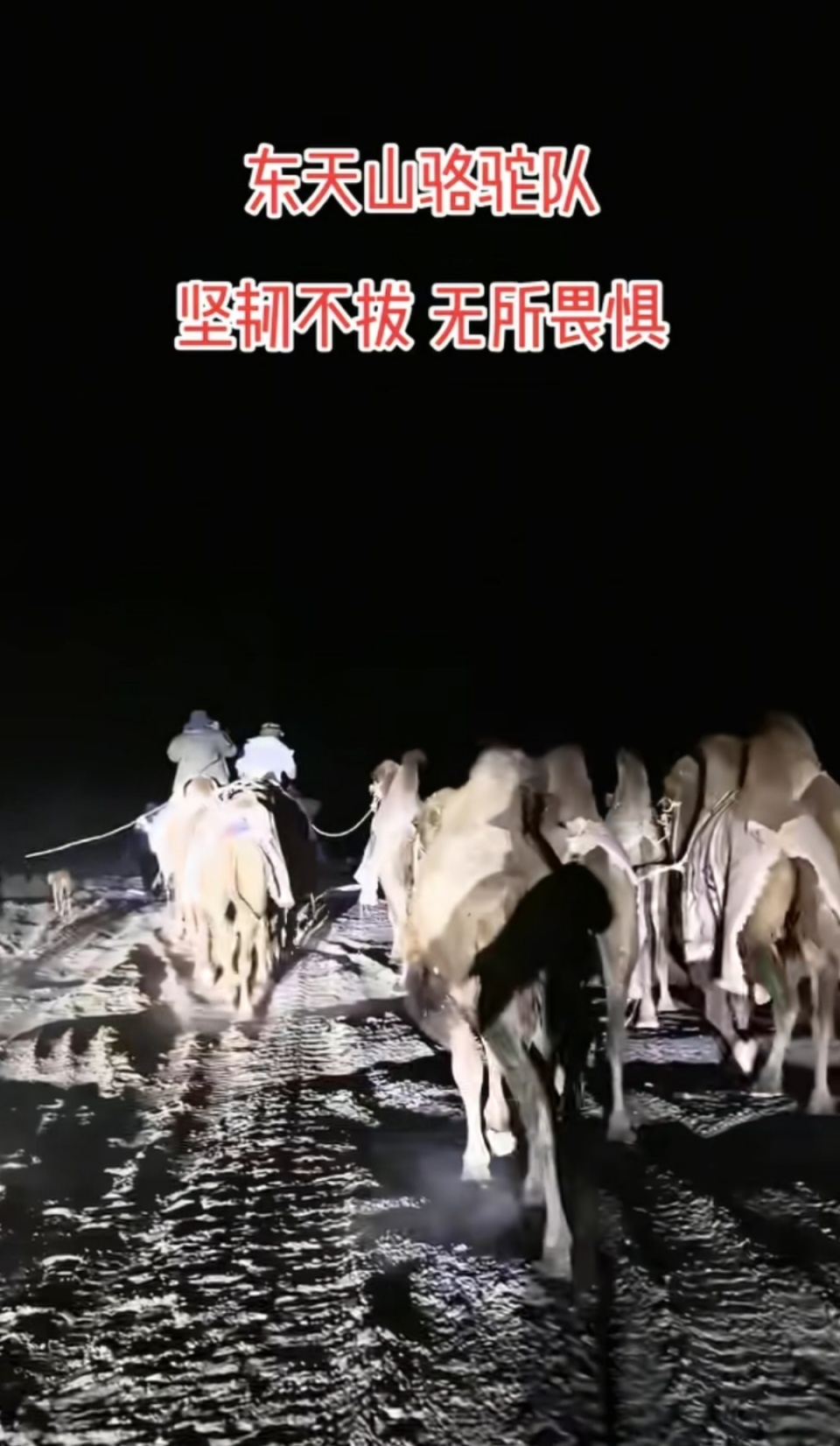

60天的路程里,最险的是上周的“风夜”。为了避开白天40℃的戈壁高温,他们选在后半夜赶路,结果遇到12级大风。“风卷着沙粒打在脸上,跟小石子儿似的,骆驼吓得直往后缩。”蒋晓亮回忆,大家把驼绳攥得手心发白,几个人挽着胳膊组成“人墙”,扶着骆驼一步步挪,“有个志愿者的睡袋被风吹走,我们追了两公里才捡回来,凌晨3点到宿营地时,所有人的裤腿都磨破了,鞋里倒出来的沙能装半杯。”

在张掖停留的半天里,最让队员们触动的是一位72岁的老人。他攥着蒋晓亮的手说:“我年轻时跟着父亲走丝路卖皮毛,你们这驼队,和当年一模一样——骆驼的铃铛声、队员们晒得黢黑的脸,连风的味道都没变。”老人端来一盘热乎的手抓肉,硬塞给队员:“当年我们走累了,也有陌生人递水递饭,现在该轮到我给你们续上。”赵洋说,那一刻突然明白,“我们走的不是路,是和前人的‘暗号’——他们当年把文明带出去,现在我们把记忆捡回来。”

从哈密到洛阳,1800公里的路,他们每天走20公里,预计还要40天才能到。有人问“值吗?”蒋晓亮指着骆驼脖子上的铜铃:“你听这声音,和两千年的丝路铃声是一样的。当年的商队走得慢,却把长安的纸、波斯的玻璃串成了文明;现在我们走得慢,却把哈密的风、张掖的沙,变成了能摸得着的‘历史’。”

昨天离开张掖时,几个小朋友追着驼队跑了半条街,举着画着骆驼的作业本喊:“等你们到洛阳,要给我们寄照片哦!”蒋晓亮笑着挥手:“会的,等我们到了,要给你们看洛阳的牡丹,还有骆驼蹄印踩过的丝路地图——那是我们和古人一起,写的‘回信’。”

风里又传来铜铃响,驼队慢慢消失在张掖的扬尘里。而他们身后,是两千年前商队走过的路,是今天普通人的围观与问候,是一段正在“活过来”的丝路故事——不是博物馆里的文物,是踩在脚下的沙粒,是吹在脸上的风,是一群人用60天的坚持,告诉世界:有些路,慢一点,才更懂它的分量。